兰考坚持“一个人、一棵树、一种精神、一个产业”发展思路,将红色基因、生态资源与特色产业深度融合。经过30余年发展,全县拥有乐器企业219家,年产民族乐器70万台(把)、音板及配件500万套,产值达30亿元,产品远销40多个国家。

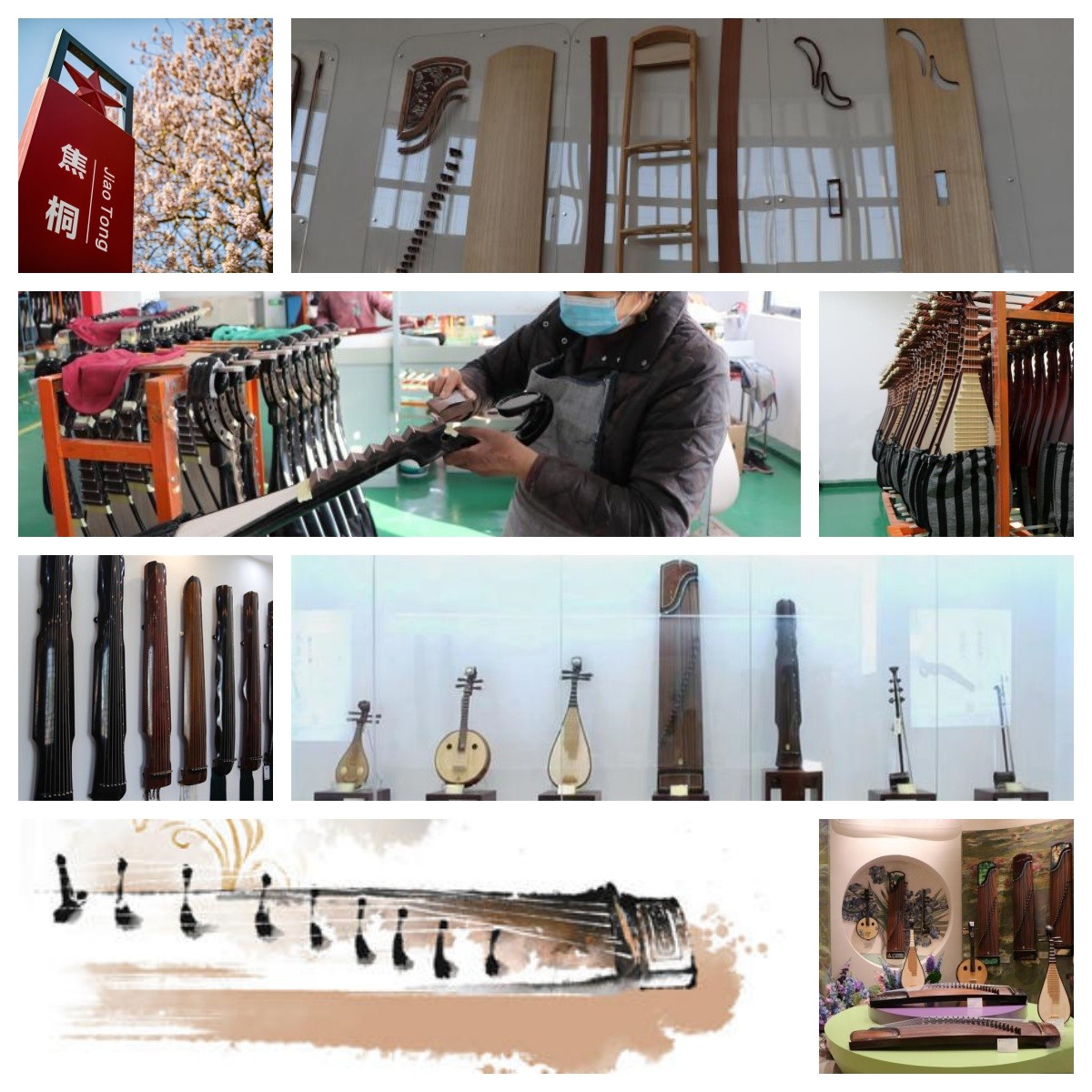

10月底,兰考县堌阳镇,金黄的泡桐叶在微风中簌簌作响。民族乐器产业园的加工车间内,工人们正俯身打磨古筝音板,木屑飞扬间,一块块泡桐木料逐渐显露出乐器的雏形。

20世纪60年代,焦裕禄带领群众广植泡桐抵御风沙,如今这些树木已成为民族乐器产业的珍贵原料。

在琴昇乐器厂的车间里,整齐堆放的泡桐音板散发着木质清香。“泡桐树是我们的绿色银行,95%的民族乐器音板都来自兰考。”琴昇乐器厂厂长宋志坚说,泡桐木共振、传导性能极佳,特别适合做音板。

兰考民族乐器产业兴起于20世纪80年代,经过30多年的发展,目前全县共有乐器生产企业及配套企业219家,其中规模以上企业19家,年产各种民族乐器70万台(把)、音板及配件500万套,乐器音板全国市场占有率达95%以上,产值达30亿元,远销40多个国家。

琴昇乐器厂是兰考民族乐器产业发展的一个缩影。2000年,创始人吴扎根夫妇南下上海民族乐器厂拜师学古筝制作,后成为企业技术骨干。2005年,他们放弃高薪返乡创业。多年来,吴扎根坚持用品质说话,开启品牌化运营。如今,琴昇乐器厂年产中高端古筝两万余台,带动150余名周边群众就近务工。企业培育的“琴昇”品牌有数十项独立研发专利产品和工艺,畅销海内外。

近年来,兰考依托中央专项彩票公益金4739万元,高标准建设标准化厂房9座,撬动社会资金1.3亿元投资建设音乐产业综合体等项目,建设起集民族乐器展示、销售、文化传播等于一体的音乐小镇。

同时,兰考成立民族乐器发展服务中心,深化与中央音乐学院、浙江音乐学院等高校的产学研合作,在兰考三农职业学院等学校开设民族乐器制造、演奏等相关专业,以民族乐器产业园为依托建立培训基地,累计培训人数超过1万人次,培养民族乐器专业人才1400人,培育出龙音、焦桐等30多个知名品牌,获得专利388项。通过一系列举措,兰考不断夯实产业发展的人才基础,提升民族乐器的品牌价值和创新能力。

目前,兰考已形成集制作、展示、销售、电商、物流、演艺、培训于一体的完整产业链和包含民族乐器创业就业园、民族乐器展览馆、民族乐器展销商业街、黄河艺术团、中小学生研学基地在内的“五个一”融合发展新局面,获评“河南省研学旅行特色线路”,年接待游客30万人次,带动就业1.8万余人。

漫步在民族乐器展销商业街,沿街的一个个乐器展厅里各类民族乐器琳琅满目,全国各地的民乐演奏者、爱好者慕名前来,现场体验、挑选心仪的乐器。

筑得金巢引凤来。近几年,上海民族乐器厂、苏州民族乐器厂等多家行业龙头企业落地兰考,上海敦煌、西安朱雀等知名品牌也纷纷来此设立直销店,音乐小镇聚集起上百家大大小小的民族乐器品牌店,兰考县中国民族乐器之乡的名头越来越响。

从防风固沙到乐声流淌,兰考用六十载时光将焦裕禄精神注入年轮,红色革命老区正书写着绿色发展的新篇章。堌阳镇党委书记王旭鹤表示,未来,他们将继续坚持“一个人、一棵树、一种精神、一个产业”发展思路,将红色基因、生态资源、特色产业紧密结合,着力打造老区振兴的“兰考样板”。

(据《河南日报农村版》)